地震无法提前预测(指精确预报时间地点震级)而只能在地震发生后发出秒级预警,本质是由地震波的物理特性和技术瓶颈共同决定的。以下是关键原因详解:

一、地震预测 vs 地震预警:根本区别

二、为何无法提前预测?——物理法则的枷锁

地震本质是“瞬发断裂”:

地震是地下断层积累数百年的应力在几秒内突然释放的过程,如同绷断的橡皮筋。破裂触发具有随机临界性,现有技术无法捕捉“断裂临界点”。

前兆信号的“马后炮”特性:

所谓前兆(如地下水异常、电磁扰动)多在震前几分钟至几小时出现,且与地震无必然联系(假阳性率>90%)。

2011年日本9.0级地震前,日本国土地理院的GPS监测网未发现任何异常地壳形变加速。

混沌系统的数学限制:

地壳应力演化满足非线性方程,初始条件微变会导致结果指数级偏离(蝴蝶效应)。即使掌握当前所有断层数据,误差超过5%便无法预测一周后状态。

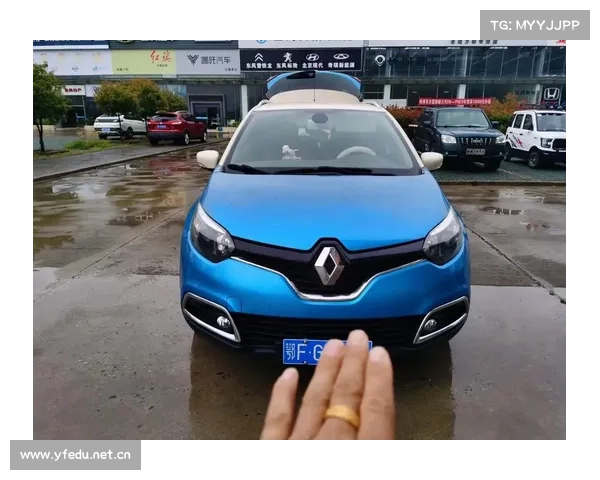

三、为何只能提前10秒预警?——波速竞赛的物理极限

预警时间取决于 “破坏波传播时间” - “系统响应时间”:

1. 地震波的速度差(核心原理)

P波(纵波):传播最快(6km/s),携带能量小,仅轻微震动 → 被监测波

S波(横波):速度较慢(3.5km/s),携带85%破坏能量 → 需预警的波

时间差公式:

预警时间 = (震源深度 / Vs) - (震源深度 / Vp) - 数据处理耗时

(Vs:S波速,Vp:P波速)

2. 震中距离决定“生死时速”(以日本EEW系统为例)

3. 技术瓶颈吃掉宝贵秒数

P波识别:需至少3个台站捕捉到P波初动(约2秒)

参数计算:震中定位+震级估算(AI系统仍需1-3秒)

信息发布:信号传输延迟(5G网络约0.1秒)

典型案例:2011年东日本大地震:

地震发生于14:46:18(海底24km深),气象厅14:46:25发布预警(耗时7秒),东京(距震中370km)在S波到达前15秒收到警报。

4、10秒预警的价值远超想象

虽然时间短暂,但科学利用可大幅降低伤亡:

应用场景10秒能做什么实际效果

五、未来突破方向:从秒级到分钟级?

虽然物理极限难以突破,但技术优化可“挤”出更多时间:

AI预测性预警(实验阶段)

利用深度学习分析微小破裂信号(如美国斯坦福大学用AI检测断层“呻吟声”),理论上可提前数分钟预警,但误报率仍高达30%。

星地协同监测

中国“张衡一号”卫星监测电离层异常,结合地面数据,目标将预警时间延长至1分钟(当前仅对>7级地震有效)。

pc28开奖网站量子传感技术

超导量子干涉仪(SQUID)可探测纳米级地磁变化,灵敏度比传统仪器高1000倍,但仍处实验室阶段。

终极答案:地球不按剧本演出

地震预警本质是与地震波的赛跑,而10秒上限是由P/S波速差和信息处理速度共同锁死的物理极限。正如日本地震学家罗伯特·盖勒所言:“预测地震是伪科学,但预警是实实在在的救命科技。”

当你在手机收到地震警报时,背后是数百个地震台站、光速传播的电磁波、以及AI在2秒内完成的百万次计算——这是人类在物理法则枷锁下,为生命争取的黄金10秒。